La inmortalidad siempre ha obsesionado a la humanidad, generando temáticas para la filosofía, la medicina y los géneros literario y cinematográfico. Sabemos que, por desgracia y por ahora, nuestros cuerpos son mortales. Pero ¿lo son también las células que los componen? Este ha sido tema de debate entre los biólogos desde que se descubrieron las células. Por supuesto que las células germinales, programadas para generar un nuevo ser humano, son de alguna manera inmortales. Pero ¿y las llamadas somáticas, cuya función no es perpetuar la especie, sino jugar un papel en los tejidos del organismo mientras este está vivo?

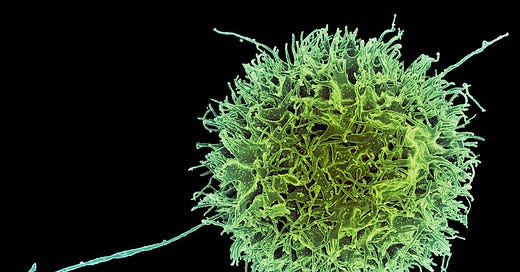

Uno pensaría de entrada que este debate es absurdo, porque, al fin y al cabo, si la célula no va a generar un nuevo organismo, es obvio que no es inmortal. Pero esto no es del todo cierto, ya que los tejidos de nuestro organismo contienen células, llamadas “madre”, que son capaces de dar lugar a una infinidad de células hijas si el tejido sufre daño. Además, existen tejidos, como la piel o las mucosas, que necesitan regenerarse continuamente para cumplir su función. También es el caso del sistema inmunitario, en el que los linfocitos son capaces de dividirse durante todo nuestro periodo vital con el fin de combatir infecciones.

¿Qué hipótesis se han barajado?

Durante décadas se ha debatido hasta qué punto pueden proliferar esas células somáticas, es decir, si existe un límite en el número de veces que se pueden dividir. Este no es un tema baladí, porque precisamente el cáncer surge cuando una célula se descontrola y comienza a dividirse rápidamente, invadiendo su tejido, y otros órganos si se da la ocasión. Así, el debate sobre la inmortalidad de las células somáticas ha ido evolucionando a medida que los científicos han ido diseñando experimentos dirigidos a contestar a esta pregunta.

En un principio, se pensaba que las células de los animales vertebrados eran inmortales. Esta idea se basaba en un experimento realizado en los años 20 del siglo pasado en el que células cardíacas extraídas de fetos de pollo podían crecer in vitro durante décadas, lo que indicaba que esas células eran inmortales. Pero nadie consiguió reproducir estos resultados. Más tarde, en vista de que no se conseguía crecer en el laboratorio células somáticas sin que estas presentaran mutaciones oncológicas, la marea se dio la vuelta y se postuló que las células tienen límites intrínsecos en su capacidad de dividirse. Es decir, que llevan programado un número concreto de divisiones del que no van a pasar. Esto serviría para prevenir el cáncery además impondría un periodo de vida específico a cada especie. De este modo, se establecería una especio de “reloj”, y una vez que las células alcanzan su límite de auto-regeneración, el vertebrado comenzará a envejecer. Este ha sido el consenso hasta nuestros días, apoyado por el descubrimiento, en 2004, de un posible mecanismo del envejecimiento celular a través del acortamiento sucesivo de los telómeros, que mereció el premio Nobel.

¿Se atienen los linfocitos al dogma vigente?

Pero ¿es así con todas las células del cuerpo? Esta es la pregunta que se hicieron los autores del artículo del que os hablo hoy, publicado recientemente en la revista Nature. Los autores, no contentos con el dogma vigente, decidieron probarlo con un experimento de cuyo diseño hubiera estado orgulloso Karl Popper. Para entender el artículo necesitaremos un poco de información sobre los linfocitos T, que fueron el objeto de los experimentos. Se trata de un tipo de células inmunitarias que circulan por la sangre y juegan un papel fundamental en la lucha contra los agentes patógenos y, por tanto, en la protección contra enfermedades.

Al ser activados por un microorganismo, los linfocitos T pueden replicarse y expandirse, guardando una memoria del patógeno al que han eliminado. Esta memoria se reactiva en caso de exposición al mismo atacante, del mismo modo que nuestro cerebro recuerda situaciones pasadas. Un linfocito T en este estadio sería una “célula activada primaria”, ya que se ha encontrado sólo una vez con el patógeno, pero lo recuerda. Pues bien, al encontrárselo de nuevo, las células activadas primarias experimentan un estallido programado de unas 15-20 divisiones celulares, con capacidad para al menos 3 divisiones celulares al día. Este es el escenario si nos encontramos al patógeno con un espaciado de varios meses (como ocurre, por ejemplo, con los virus estacionales). Sin embargo, si las células T están continuamente en contacto con el patógeno, esto puede resultar en su senescencia, disfunción o muerte (como ocurre en una enfermedad crónica). Así, las células T que responden a infecciones crónicas o al cáncer sufren un agotamiento progresivo, mostrando una menor capacidad proliferativa, pérdida de potencial para comunicarse con el resto del sistema inmunitario, e incapacidad para eliminar dianas inmunitarias.

Sabiendo esto, ya podemos entrar “al trapo” del artículo que nos ocupa. Los investigadores querían comprobar si la senescencia, el agotamiento y la muerte son consecuencias inevitables de la acumulación de estímulos, o si, por el contrario, las células T tienen el potencial intrínseco de expandirse indefinidamente. Es decir, si una célula T puede o no sobrevivir al organismo en el que se ha generado. Por tanto, sus experimentos estaban diseñados para averiguar si se puede distinguir entre el efecto producido sobre las células T de una estimulación crónica respecto a una espaciada. Si la estimulación espaciada no envejece a las células T, entonces estas podrían superar los límites de vida de su especie. Por el contrario, si tanto las interacciones continuas como las espaciadas resultan en envejecimiento de la célula, ésta en ningún caso podrá vivir más que su organismo de origen.

Para contestar esta difícil pregunta, los investigadores eligieron el modelo del ratón, diseñando una secuencia de estimulaciones y transferencias de células T de un ratón a otro. Me explico: primero estimulaban a un ratón con tres virus distintos, generando en este tres poblaciones de células T activadas primarias. Después esperaban un determinado periodo de tiempo y estimulaban de nuevo con los mismos virus. Según lo esperado, los linfocitos T se dividían, generando células “secundarias”. Así iban estimulando sucesivamente a distintos intervalos hasta que los ratones envejecían. En este momento, extraían esas células y las inyectaban en ratones más jóvenes, comenzando de nuevo la secuencia de estimulaciones. Algo especial de este trabajo es que, en contraste con la “ciencia acelerada” de nuestros tiempos, los investigadores no tenían prisa, y el experimento continuó durante 10 años, es decir, 4 veces la vida media de un ratón. En humanos (si realmente se pudiera hacer este experimento), sería equivalente a un periodo de casi 300 años.

Figura 1- Diseño del experimento donde se ve el número de ratones y las sucesivas estimulaciones y divisiones (https://www.nature.com/articles/d41586-022-04529-z)

Los linfocitos T son extremadamente longevos

Pues bien, el resultado del experimento fue que el potencial de expansión de las células T no está limitado por la edad del organismo de origen ni por el número de eventos de estimulación. Observaron que la estimulación provoca la senescencia o la muerte de las células T solo si se realiza de modo muy seguido. Cuando se estimulaba con un intervalo de 3 meses, las células no envejecían. La longitud de los telómeros, cuya reducción suele asociarse a la senescencia celular, se mantuvo en estas condiciones. Y no solo eso, sino que además las células podían acumular muchas divisiones a lo largo de los años sin transformación maligna ni pérdida de durabilidad.

Por tanto, las células T (al menos las de ratón) tienen intrínsecamente una capacidad de expansión clonalaparentemente ilimitada y pueden sobrevivir sustancialmente a su organismo huésped. Esto no quiere decir que no cambien con el tiempo. Cuando se estimulaban cada tres meses, las células hijas eran algo distintas de las progenitoras, pero no por ello envejecían. Sin embargo, cuando se estimulaban de forma iterativacon intervalos más cortos (semejante a una infección crónica), las células T cambiaban epigenética, transcripcional y fenotípicamente con el tiempo. Por ejemplo, perdían marcadores canónicos asociados a la memoria de las células T "madre" y adquirían marcadores asociados al agotamiento y la disfunción de las células T. En conclusión, las células T tienen el potencial intrínseco de expandirse indefinidamente y sobrevivir sustancialmente a su organismo huésped, siempre que tengan “un respiro” entre estímulos. Sin embargo, cuando la estimulación y expansión son continuas, puede resultar en senescencia, disfunción o muerte celular.

Por supuesto, el experimento tiene sus limitaciones, principalmente la dificultad de reproducirlo en otro tipo de modelo, como macacos o humanos. Pero ello no hace menos relevantes los resultados. Si uno parte de la hipótesis de que las células T humanas funcionan del mismo modo que las de ratón, se podría “traspasar” la memoria inmunológica de padres a hijos, o guardar las células juveniles para cuando uno envejece. Otra implicación del estudio es que quizá la razón por la que nuestro sistema inmunitario envejece no es por la edad, sino porque estamos sometidos a demasiados estímulos en forma de todo tipo de microorganismos, quizá por el estilo de vida actual. A nivel de terapias, los resultados nos podrán ayudara mantener la aptitud inmunológica más allá de las limitaciones del tiempo de una vida humana. Esto será una herramienta muy valiosa para el desarrollo de vacunas y para las nuevas técnicas de inmunoterapia contra el cáncer que se están desarrollando.