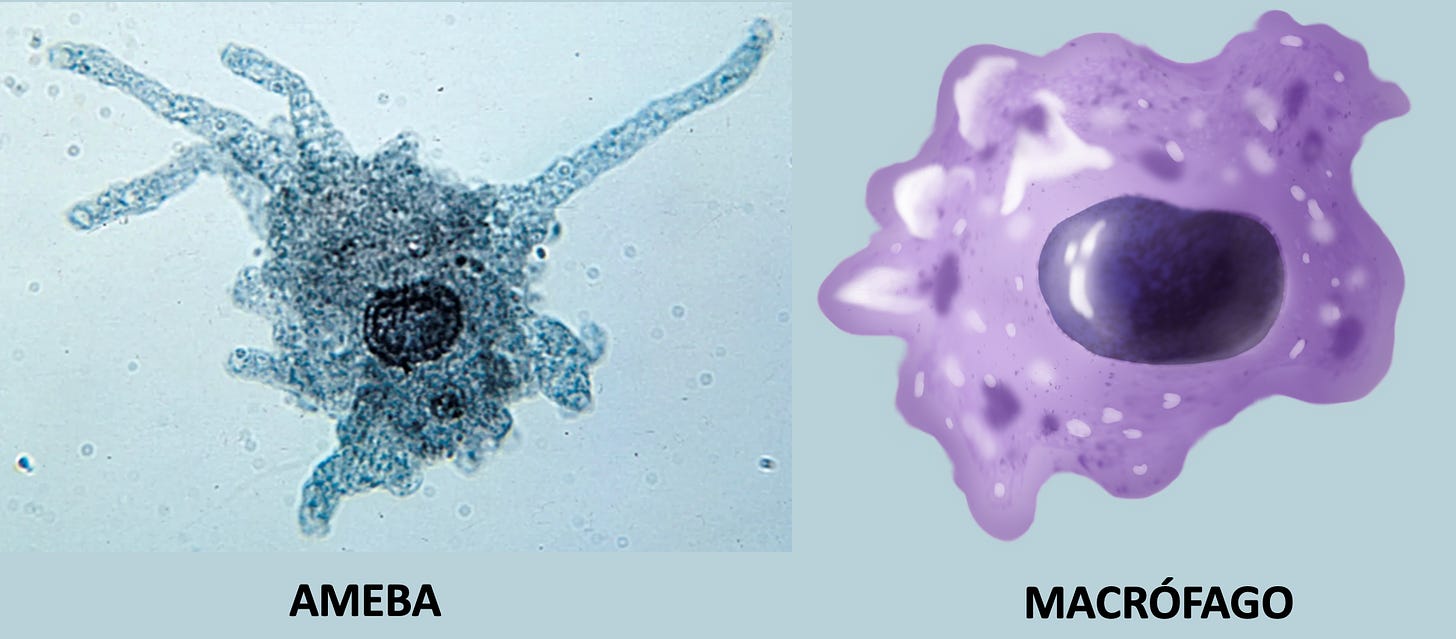

EN QUÉ SE PARECEN NUESTRO SISTEMA INMUNITARIO Y LAS AMEBAS

El sistema inmunitario es el más complejo del cuerpo después del cerebro. Un problema para estudiarlo es que no se restringe a un solo lugar. Por el contrario, después de desarrollarse, las células inmunes maduras campan a sus anchas por el cuerpo. Todos los seres vivos multicelulares tienen algo parecido a un sistema inmunitario, aunque sea muy rudimentaria. De la misma manera que otros órganos del cuerpo (como el cerebro) se complicaron inmensamente al evolucionar los mamíferos, así ocurrió con el sistema inmunitario. Pero ¿por qué traer a colación a las amebas?

1. Qué es una ameba

Se trata de microorganismos unicelulares capaces de moverse (dirigidos por sustancias químicas en el medio circundante), y “comerse” desde bacterias hasta residuos que se van encontrando por el camino. No tienen pared celular (al contrario que las células vegetales), con lo que, a nivel de evolución, las podemos relacionar más con los animales que con las plantas. No siempre son estrictamente unicelulares: a veces se agrupan en colonias en las que existe diferenciación de funciones entre las células, como si se tratara de un organismo pluricelular. En otros casos sólo desarrollan las características de ameba durante una etapa de su vida, mientras que el resto del tiempo permanecen inmóviles.

Aunque el papel ecológico de las amebas es beneficioso al ayudar a limpiar de detritus y bacterias las zonas donde habitan, a veces también causan enfermedades a los humanos, como algunos tipos de disentería o encefalitis. De hecho, existe un tipo de bacteria llamada “comedora del cerebro” que resulta fatal si entra por la nariz al bañarse en agua infectada. Por suerte, esta infección es muy infrecuente. En realidad, de algún modo, todos tenemos genes de ameba en nuestras células, al ser uno de nuestros predecesores evolucionarios más antiguos. Y ahora veremos que esos genes no están calladitos del todo.

2. Qué son los macrófagos

Como he mencionado antes, el sistema inmunitario es extremadamente complejo, por eso no es de extrañar que llevara largo tiempo desentrañar su naturaleza. De hecho, allá por la segunda mitad del siglo XIX, todavía se estaba en pañales. Llevaba la batuta en las investigaciones la escuela alemana, con Paul Erlich a la cabeza, proponiendo que la inmunidad residía en los “humores” del cuerpo, es decir, en los líquidos (de ahí la denominación “teoría humoral” de la inmunidad). De hecho, no iban del todo descaminados, pues a raíz de sus experimentos se descubrieron los anticuerpos. Contra esta teoría se oponía Elie Metchnikoff, un ruso emigrado a París que trabajaba en el Instituto Pasteur. Él había estudiado las amebas, y con el mismo enfoque aseguró haber observado células de nuestro cuerpo, aisladas de la sangre, con forma de ameba que se movían atraídas por las bacterias. Esto hubiera demostrado que la inmunidad reside en células (de ahí el nombre de “teoría celular” de la inmunidad). Como en esos momentos mandaban los alemanes, nadie creyó a Metchnikoff, y las supuestas células del sistema inmunitario quedaron en un cajón por muchos años, mientras Metcnikoff hacía otro favor a la humanidad descubriendo las propiedades del yogur. Eventualmente, se descubriría que tanto Erlich como Metchnikoff tenían razón: el sistema inmunitario tiene una rama humoral, pero todo lo que contiene lo producen células especializadas. Los dos recibieron juntos el Premio Nobel de Medicina en 1908. Y, a las células que con tanto tino había descrito Metchnikoff, se las vino a llamar “macrófagos”.

Hoy en día, por supuesto, sabemos mucho más sobre los macrófagos. Pertenecen a la rama más antigua de nuestro sistema inmunitario, el innato, que no guarda memoria de los patógenos concretos que nos han atacado. Son los centinelas que lanzan señales de alarma cuando tenemos una infección. Estas señales son en forma de citoquinas, y estas a su vez causan la inflamación, que consiste en el resto del sistema inmunitario acudiendo al rescate. Los macrófagos circulan continuamente por los tejidos para limpiarlos y encontrar posibles peligros.

No recuerdan a cada patógeno, pero sí expresan unos receptores que reconocen unos patrones moleculares determinados, relacionados con patógenos o con peligro. Estos pueden ser polisacáridos de bacterias, proteínas y material genético de los virus o de células dañadas.

Cuando se activan estos receptores, los macrófagos eliminan a las bacterias y células muertas, además de activar los mecanismos de reparación de los tejidos y segregar citoquinas. Las citoquinas provocan inflamación, la cual a su vez contribuye a curar, pero si es excesiva puede resultar en más enfermedad y muerte. Vemos que, al igual que las amebas, los macrófagos nos ayudan, pero también nos pueden matar. Ellos están detrás de las tormentas de citoquinas y de patologías como la ateroesclerosis, la esclerosis múltiple, el Parkinson y el Alzheimer.

Precisamente por ser tan versátiles, los macrófagos son a la vez, un poco “bipolares”. Me explico: en dependencia de las señales que reciben, los macrófagos pueden adoptar dos modos, M1 o M2. Cuando están en modo M1, se encargan de comerse microorganismos y restos celulares, manteniendo el tejido limpio y funcional. Pero cuando reciben un exceso de señales, pasan al modo M2 que consiste en sonar las alarmas y llamar al resto del sistema inmunitario. Y aquí es donde se puede ir la cosa de las manos (produciendo una tormenta de citoquinas o inflamación crónica) si se quedan demasiado tiempo en modo M2.

3. ¿Cómo evolucionaron los macrófagos?

Una parte de los macrófagos se desarrolla a partir de células embrionarias que migran a distintos órganos en los que residen en adelante, incluso a veces tomando nombres específicos (por ejemplo, la microglía del cerebro, las células Kupffer del hígado). También hay macrófagos residentes en los alvéolos pulmonares y en el tejido adiposo. Otros, surgen más tarde en la médula ósea a lo largo de nuestra vida. Todos ellos se mueven y también pueden comer lo que encuentran por su camino. Las semejanzas con las amebas son enormes:

- Capacidad de reptar atraídos por sustancias químicas (quimiotaxis);

- Capacidad de “fagocitar” (es decir, comerse) microorganismos y restos celulares);

- Capacidad de cambiar el metabolismo en función del medio circundante.

Pero ¿es casualidad esta semejanza con las amebas? Pues parece que no. Teniendo en cuenta que las amebas son, evolutivamente hablando, predecesores de todos los animales, todos ellos conservan sus genes, aunque no siempre se expresan. Los genes relacionados con la quimiotaxis y fagocitosis son tan útiles para la defensa del organismo, que todos los animales pluricelulares contienen algún tipo de célula ameboide. En el caso de los humanos, se trata de los macrófagos. Se piensa que los genes del comportamiento ameboide permanecen silentes en casi todas las células de nuestro cuerpo (¡por suerte!), y sólo en el caso de los macrófagos los hemos “desempolvado” para labores de limpieza y defensa. En evolución, como en la buena economía, todo lo que sirve se aprovecha.